- HOME

- 外壁塗装は築10年で必要というのは嘘?塗り替えが必要な時期の正しい判断基準を解説

外壁塗装は築10年で必要というのは嘘?塗り替えが必要な時期の正しい判断基準を解説

「外壁塗装は築10年で行うべき」という情報に対し、ネット上では様々な考え方で溢れているため、どれを信じれば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、築10年前後という目安は決して嘘ではありません。

ただし、あくまで『平均的な目安』であり、すべての建物に当てはまるわけではないという点が重要になります。

このページでは「なぜ10年と言われるのか」という根拠と共に、ご自宅で本当に塗り替えを検討すべきタイミングを見極めるためのポイントを、外壁塗装のプロである街の外壁塗装やさんの視点から分かりやすく解説いたします。

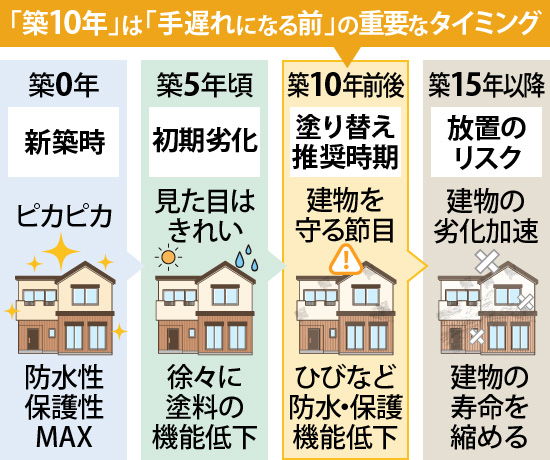

外壁塗装について調べていると、「築10年ほどで塗り替えを考えるべき」という説明をよく目にします。

中には「本当に10年で必要なのか」「業者が契約を取ろうとする営業目的な提案ではないのか」と迷われる方もいらっしゃいますが、建物を守るという視点で見ると築10年前後がひとつの目安であることは事実です。

もちろん、建物の立地や使用している塗料によって最適な時期は多少前後しますが、メーカーや施工店が10年前後を目安として案内するのには、しっかりとした理由があるんです。

塗料の寿命が10年前後であることが多い

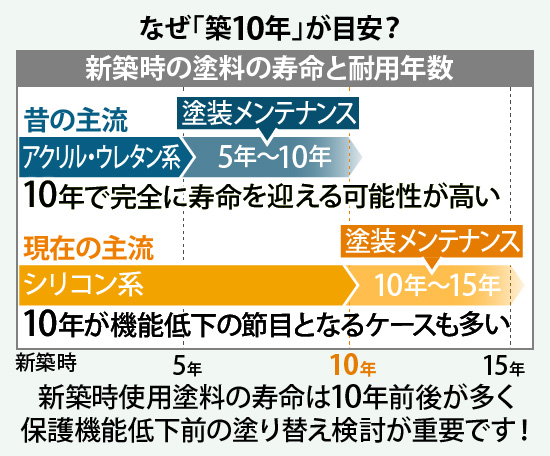

まず大きな理由として、新築時の外壁に使用される塗料の多くが約10年前後で性能の限界を迎える点が挙げられます。

かつて一般住宅でもよく使われていたアクリル系やウレタン系の塗料は紫外線や雨風の影響を受けやすく、目安となる寿命は5年から10年とされています。

近年主流のシリコン塗料は以前よりも耐候性が高く、10年から15年ほど持つものが多いものの、やはり10年が節目となるケースも少なくありません。

塗膜は年数が経つにつれて保護機能が低下していきますので、おおよそ10年を迎えた頃が塗り替えを検討し始める重要なタイミングだと言えます。

▼関連ページ

築10年頃から劣化が表面化しやすい

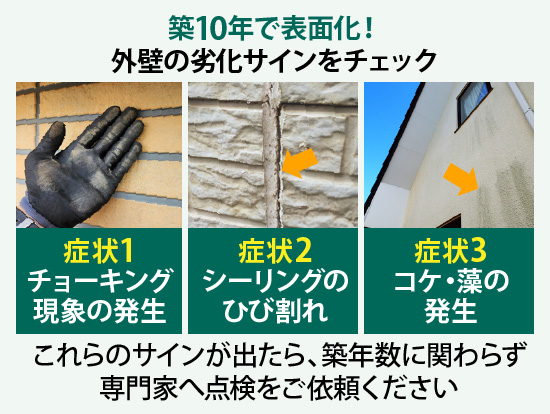

外壁塗装の目安が10年前後と言われるもう一つの理由として、この時期から劣化症状が目で見て分かるようになる点が挙げられます。

建売物件などは、初期費用を抑えるために最低限の耐久性の材料や塗料を使用して建築されることが多いためです。

例えば、外壁を指でなぞった際に白い粉が付くチョーキング現象は、紫外線によって塗膜の成分が分解され、撥水性が落ちていることを示す代表的な劣化症状です。

さらに、窯業系サイディングの外壁では目地部分のシーリング材がひび割れたり肉痩せしたりすることが多く、色あせ、コケや藻の付着もこの頃から目立ち始めます。

こうした症状が確認できるようになったら築年数に関わらず、一度専門業者に状態を見てもらうことが大切です。

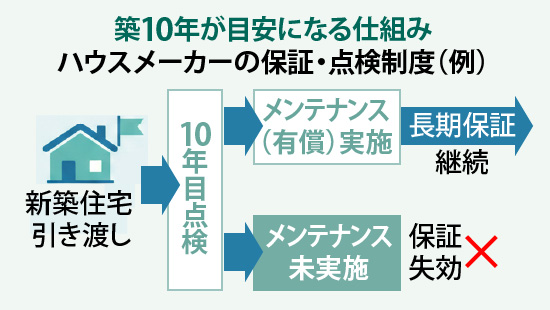

ハウスメーカーの保証や点検が10年に設定されているケースが多い

「築10年」が目安として定着している背景には、ハウスメーカーの点検や保証制度も深く関係しています。

多くのハウスメーカーは引き渡しから10年を節目として定期点検を行い、その際に外壁材の状態や塗膜の耐久性を踏まえて塗り替えを提案します。

また、長期保証を継続するための条件として、10年目などの決められたタイミングで有償メンテナンスを受けることを求められる場合もあります。

原則として「引き渡しから10年間」の瑕疵担保責任(現在は契約不適合責任)があることも影響しているでしょう。

そうした制度の影響もあり、自然と「築10年=点検と塗装を考える時期」という意識が一部に根付いていることも、今回のテーマと関係しているのです。

建物の仕様や立地環境によっては築10年を迎えても劣化がほとんど進まず、急いで塗装を行う必要がないケースは多いです。

ここでは、「築10年でも塗装はまだ早い」と言える代表的な条件をご紹介します。

高耐候の外壁材を採用している場合

外壁材の性質はメンテナンス時期に大きな影響を与えます。

もともと紫外線や雨風の劣化に強い外壁材を使用しているお住まいでは、築10年での塗り替えが必要ないことがほとんどです。

タイル外壁やレンガ外壁はその典型で、素材が無機質であることから劣化しにくく、適切に施工されていれば非常に長寿命です。

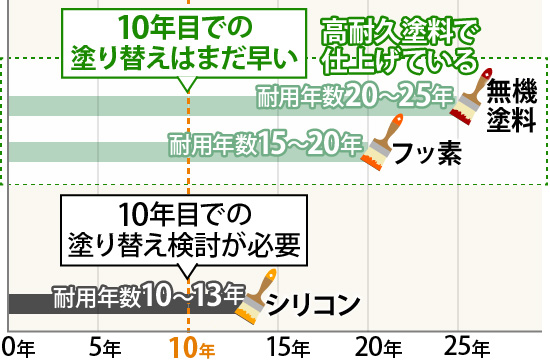

フッ素・無機など高耐久塗料で仕上げている場合

建材だけでなく、使用した塗料のグレードも塗り替えのタイミングを左右します。

特に、モルタル外壁のように現場で塗装して仕上げた家では、採用した塗料がそのまま塗膜寿命になります。

一般的なシリコン塗料は10〜13年ほどが目安ですが、フッ素塗料や無機塗料といった高耐久タイプの塗料は15〜20年以上も性能を維持できるものがあります。

これらの高耐久塗料は紫外線による劣化を抑える力が非常に高く、築10年時点ではまだまだ十分な撥水性が保たれているケースが多いのです。

建築時からフッ素や無機、あるいは同等クラスの高耐久シリコン塗料などが使用されていることが分かれば、築10年で塗り替えを検討する必要性は低いと言えるでしょう。

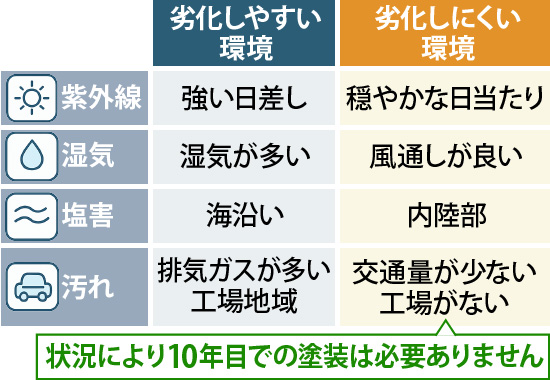

劣化が進行しにくい立地条件にある場合

建物が置かれている環境も塗膜の劣化スピードに大きく関係します。

建材が浴びる紫外線量や湿気、塩害、車の排気ガスといった汚染物質などの影響が少ない地域ほど、塗膜の劣化は遅くなる傾向にあります。

例えば、湿気がこもりにくく風通しが良い環境、沿岸地域ではない内陸部、周辺に工場や交通量の多い道路がない場所などが該当します。

こうした環境にある建物は汚れも付きにくく、外観の変化が少ないため、場合によっては10年での塗装を急ぐ必要はありません。

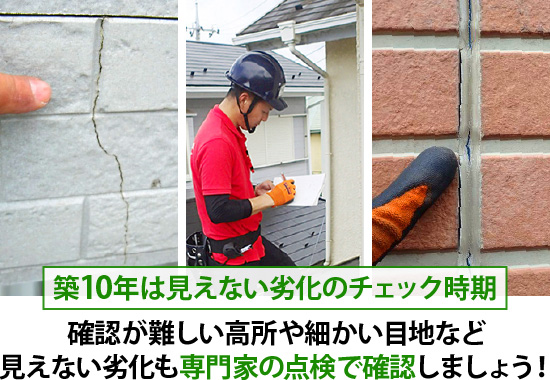

【重要なポイント】専門家による診断は必ず受けておきましょう!

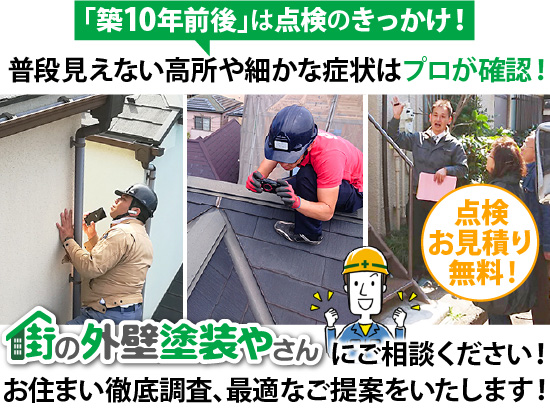

上記の条件に当てはまる場合でも、「見た目がきれいだから大丈夫」と判断してしまうのはリスクがあります。

地上からでは確認が難しい高所や細かな目地部分では、撥水機能が徐々に低下している可能性があるためです。

そのため、築10年前後になったら一度は専門業者による建物診断(点検)を受けていただくことを強くおすすめしています。

慣れていないと分からない劣化の有無を確かめてもらい、塗装が本当に必要かどうかを的確に判断してもらうことができます。

本当に塗装すべきかどうかは、築年数ではなく実際に現れている劣化のサインを確認することが最も重要です。

チョーキング現象(触れると粉が付く状態)

外壁を指でなぞった際に粉が手に付着する症状は「チョーキング現象」と呼ばれます。紫外線などの影響で塗膜が分解され、顔料が粉状になって表面に出てくるために起こる現象です。

この状態は塗膜が外壁を守る力を失い始めている合図であり、放置すると外壁が水分を吸い込みやすくなります。

雨水が染み込み続けるとひび割れや雨漏りに繋がる恐れがあるため、見つかった場合は早めに塗装を検討したい段階と言えるでしょう。

▼関連ページ

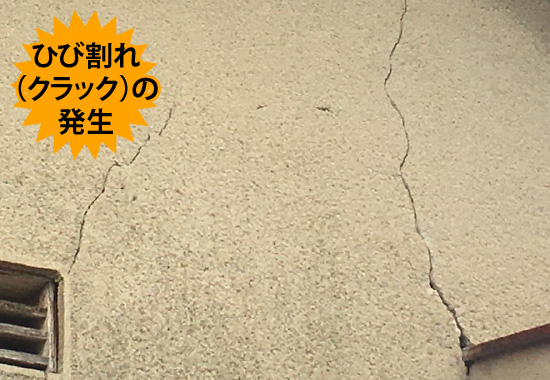

ひび割れ(クラック)の発生

外壁に生じるひび割れは大きく2種類に分けられ、それぞれ危険度が異なります。

細いヘアークラックは幅が0.3mm未満の髪の毛ほどのひび割れで、塗膜の劣化によって起こりやすいものです。

構造への影響は小さいものの、塗装によって改善しておくと安心です。

一方、幅0.3mm以上または深さが5mmを超える構造クラックは、下地の割れが疑われる危険な症状です。

この構造クラックから雨水が入り込むと断熱材や構造材まで傷みが生じ、雨漏りや腐食、さらにはシロアリ被害など重大な問題に発展する可能性があります。

▼関連ページ

カビ・コケ・藻が広がっている

外壁に黒ずみや緑色の付着物が見られる場合、それはカビやコケ、藻が繁殖し始めているサインです。

特に日当たりが弱くて乾きの遅い北側の外壁や、湿気がこもりやすい場所に発生しやすい傾向にあります。

これらは見た目だけではなく、外壁が水分を吸うようになっている塗膜の劣化の証拠でもあります。

繁殖が進むと外壁材の内部に根を張り、建材そのものを傷めてしまうため、早めの処置が求められます。

▼関連ページ

塗膜の浮き・剥がれ

外壁の一部が膨らんでいたり、塗膜がめくれ上がっていたりする場合は、塗膜と外壁材の密着が失われている状態です。

このまま放置すると塗膜が剥がれ、雨風や紫外線が外壁材に直接当たることになり、劣化の進行が一気に早まってしまいます。

シーリング(コーキング)の剥離やひび割れ

サイディング外壁の継ぎ目や窓まわりには、防水のためにシーリング材が充填されています。

このシーリングは経年と共に硬化や収縮が発生し、ひび割れや破断、隙間が生じることがあります。

特に新築時に打たれているシーリングは塗膜の保護が無いため、劣化の進行が早い傾向にあります。

シーリングが劣化すると本来の防水機能が失われ、外壁内部へ雨水が入り込みやすくなります。

内部に水が回ると外壁材の腐食や下地が劣化し、雨漏りに付随して断熱材の傷みなどにも発展するため、打ち替えなどの補修を行う必要があります。

▼関連ページ

内部腐食・雨漏り・シロアリ発生へ繋がる見えないダメージ

塗膜が健全に保たれている間は、雨や紫外線から外壁材を守る保護層として働きます。

しかし劣化が進み、ひび割れや塗膜の剥離、シーリングの破断が生じると、そこから雨水が建物内部へ浸入し始めます。

内部に水分が入り込むと雨漏りの影響で下地材が劣化し、それに伴って断熱材が湿気を帯び、本来の断熱性能が落ちてしまいます。さらに、柱や梁などの構造材が濡れた状態で放置されることで、木材の腐食が進み、建物そのものの耐久性が低下してしまいます。

この内部の湿気が続くと、腐食した木材を好むシロアリにとって絶好の環境が生まれます。

シロアリ被害が進行すると柱や土台が食い荒らされ、最悪の場合、建物全体の強度を脅かす事態を招きます。

災害時の揺れにも弱くなり、いざというときの安全を守れなくなる恐れすらあるのです。

本来であれば外壁塗装を適切な時期に行うことで防げるはずの内部劣化が、メンテナンスの先延ばしによって深刻な状態へ進んでしまう可能性もあるため、リスクを回避するための先行した塗装が重要になるのです。

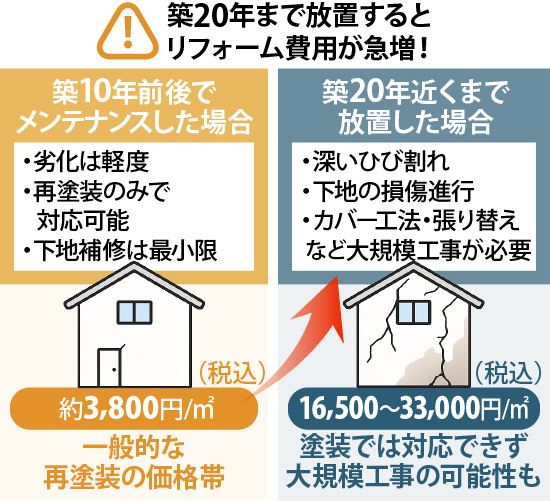

築20年まで放置するとリフォーム費用が急増する可能性

外壁塗装が必要なサインを見逃し、15年、20年と放置してしまうケースは珍しくありません。

しかし、この「放置」がもっとも大きなリスクとなります。

築10年程度で手を入れれば再塗装だけで済む状態も、長期間放置することで外壁材自体の損傷が進み、補修の範囲が大きく広がってしまうのです。

劣化が軽度の段階であれば下地の補修も最小限に抑えられ、1㎡あたり税込3,800円程度の再塗装で済むことが多くなります。

しかし、20年近く経つまでメンテナンスをしなかった場合、深いひび割れが発生し、下地補修だけでも多大な費用が必要になります。

さらに、外壁材の変形や割れが進んでしまうと塗装では対応できず、外壁のカバー工法や張り替えなどの大規模リフォームが必要となることもあります。

この段階になると、1㎡あたりの単価が約16,500円~33,000円(税込)ほどに上昇し、工事規模によっては外壁塗装の5倍以上もの出費となる例もあります。

施工費用・工期・耐用年数比較

総2階25坪(約130㎡)の場合

※費用は概算です。現在の状態・施工面積・使用材料によって変わります。

※足場代は別途となります。

塗料選びの重要性

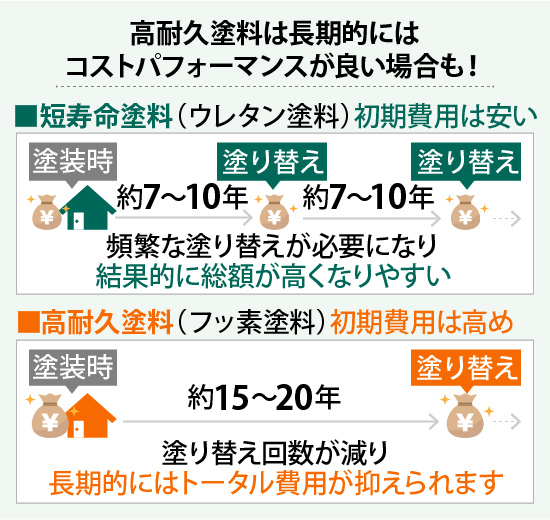

高耐久塗料は長期的に考えるとコスパが良い?

外壁塗装の寿命を延ばす効果的な方法の一つは、塗料選びです。

アクリルやウレタンのような寿命が5〜10年の塗料は初期費用こそ抑えられますが、メンテナンス頻度が多くなりがちです。

一方、フッ素塗料(約15〜20年)や無機塗料(約20〜25年)は耐久性が高く、次に塗装が必要になるまでの期間を大きく延ばすことができます。

初期費用はやや高くなりますが、長い目で見ると塗り替え回数が減り、トータルの費用を抑えられる可能性が高いのが特徴です。

塗料選びの際には、耐久性だけでなく、断熱性・防水性・防汚性・遮熱性・防藻性などの付加性能にも目を向けることが大切です。

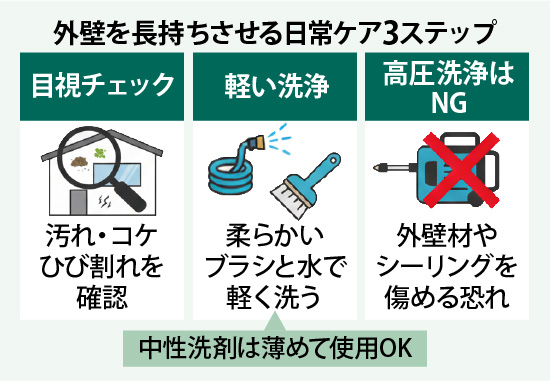

日頃の小さなお手入れが寿命を延ばします

塗膜を長持ちさせるもう一つのポイントが、日常的なお手入れと状態チェックです。

外壁の汚れやコケ、カビは劣化を早める原因になるため、定期的な目視確認が効果的です。軽い汚れであれば、水洗いや柔らかいブラシで落とすだけでも外壁の状態を清潔に保てます。

洗剤を使用する場合は中性洗剤を薄めて使うと安心ですが、高圧洗浄機の使用は外壁材やシーリングを傷める可能性があるため注意が必要です。

▼関連ページ

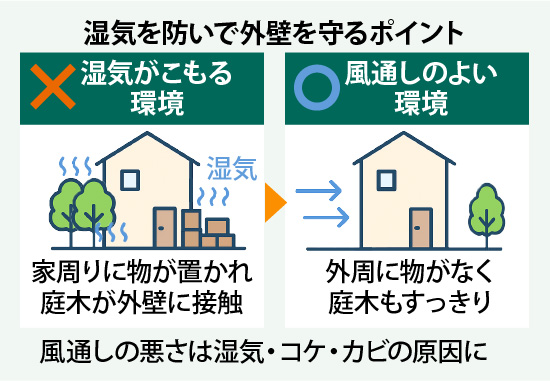

湿気を防ぐための環境づくり

外壁表面の劣化を早める大きな要因の一つが“湿気”です。

家まわりに物が多く置かれていると風通しが悪くなり、コケやカビが発生しやすい環境をつくってしまいます。

家の周囲はできる限りすっきりと保ち、庭木が外壁に触れないように定期的に剪定を行うことなどの対策で湿気による劣化を防ぐことができます。

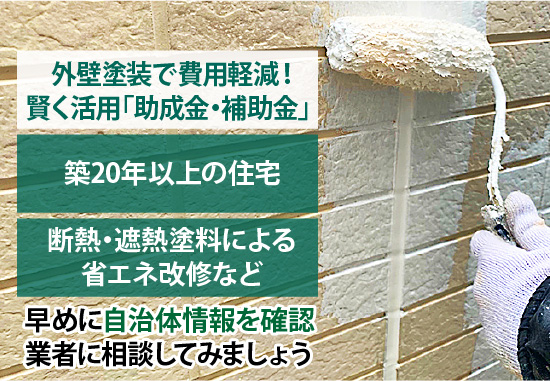

費用負担を軽減するための方法をご紹介

助成金・補助金制度の活用

国や自治体では、住宅の耐震性向上や省エネ改修などを目的として、外壁塗装が対象となる助成金制度を設けている場合があります。

特に「築20年以上の住宅」や「断熱塗料による塗装など、省エネ性能の向上が伴う工事」などが対象となることが多く、5〜30万円ほどの補助が受けられるケースもあります。

申請期限や要件が細かく定められているため、早めに自治体の情報を確認したり、業者に相談することがおすすめです。

▼助成金の最新情報

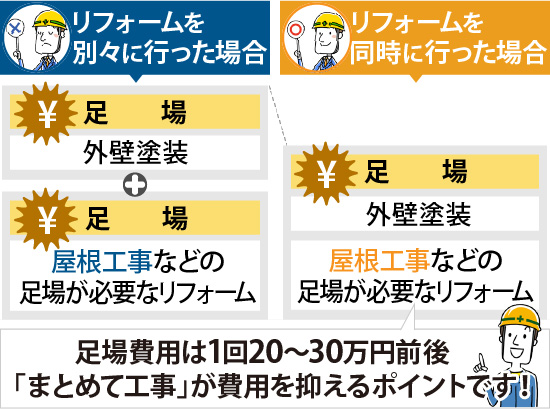

足場費用を抑えるため、一度の工事でお住まい全体をリフォームする

外壁塗装時には必ずお住まい全体に足場を組みます。

この足場代が意外にも大きなコストとなり、2階建てのお住いでは20万円~30万円前後が相場となります。

そのため塗装とシーリングのメンテナンスを分けて実施すると、この足場コストが単純に倍増してしまうため、ほとんどのケースでは両方セットでメンテナンスを行うのです。

お住まい全体を囲う足場は、他にも屋根工事や雨樋メンテナンスなど、多くの種類の工事に活用できますので、ぜひまとめて行うことをおすすめします。

▼関連ページ

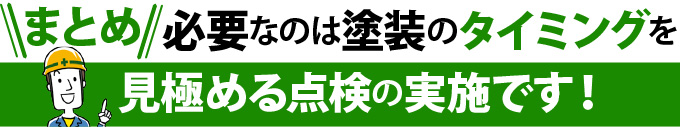

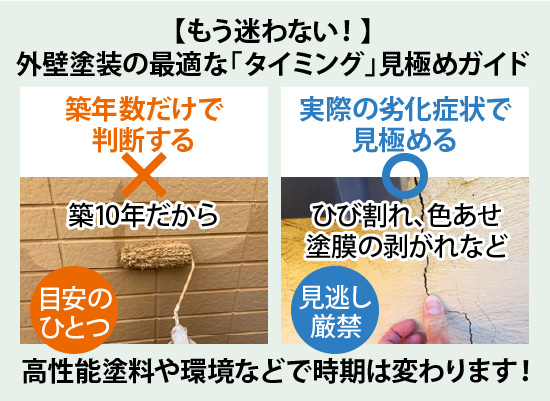

「外壁塗装は築10年で行うべき」という考えは決して根拠のないものではなく、塗料の耐久年数や築10年前後から劣化が目立ち始めるという一般的な事例から導かれた目安の一つです。

ただし、現在は耐候性に優れた塗料や高機能外壁材が普及しており、必ずしも10年で工事が必要とは限りません。

逆に、周辺環境や立地、施工当時の品質によっては、10年を待たずに劣化が進むケースもあります。

大切なのは築年数だけで判断せず、実際の劣化症状を塗装タイミングの判断材料にすることです。

劣化症状は気が付きにくい部位やご自身での確認が難しい高所にも発生しますので、築10年前後を一つのタイミングとして、ぜひ外壁メンテナンスのプロである私たち「街の外壁塗装やさん」へ建物診断をご依頼ください!

関連するブログ一覧

【大阪市平野区】外壁塗装の塗料グレード別施工事例3選!費用と耐久性を徹底比較

【大阪市平野区】外壁塗装の塗料グレード別施工事例3選!費用と耐久性を徹底比較

堺市東区 外壁工事の口コミ3選!街の外壁塗装やさん大阪平野店

堺市東区 外壁工事の口コミ3選!街の外壁塗装やさん大阪平野店

堺市西区 外壁工事の口コミ3選!街の外壁塗装やさん大阪平野店

堺市西区 外壁工事の口コミ3選!街の外壁塗装やさん大阪平野店

関連する施工事例一覧